SULUT

Nestapa tak berujung pengungsi erupsi Gunungapi Ruang di Rusunawa Bitung

PANTAU24.COM – Pagi di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Sagerat, Kota Bitung, Senin (26/5/2025), sekilas tampak berjalan seperti biasa. Keriuhan ibu-ibu yang bahu-membahu menyiapkan sarapan, canda tawa anak-anak berseragam yang bersiap menuju sekolah, hingga bapak-bapak yang bergegas memulai hari mencari nafkah.

Ada yang mencuci dan menjemur pakaian, sementara riang anak-anak berlarian bermain bola mengisi sudut-sudut rusunawa. Sebuah potret keseharian yang tampak normal, layaknya kehidupan di hunian vertikal lainnya.

Namun, di balik rutinitas yang terlihat biasa itu, tersimpan kisah panjang perjuangan dan kepedihan. Mereka bukanlah warga asli Bitung. Mereka adalah para penyintas, warga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), yang dulunya bermukim di Desa Pumpente dan Laingpatehi di Pulau Ruang.

Lebih dari setahun sudah mereka menghuni Rusunawa ini, terpaksa meninggalkan kampung halaman akibat dahsyatnya erupsi Gunungapi Ruang yang mengguncang pada 16 April 2024 silam. Lantas, bagaimana kabar mereka kini, setelah setahun lebih hidup dalam penantian?

Jejak letusan yang mengubah takdir

Gunung Ruang, yang menjulang di lepas pantai utara Sulawesi, tak hanya memuntahkan material vulkanik pada April 2024 itu. Erupsi eksplosif tersebut, terutama pada tanggal 16-17 April dan berlanjut hingga 30 April, mengirimkan kolom abu setinggi puluhan ribu kaki ke atmosfer, memaksa evakuasi ribuan jiwa dari Pulau Ruang dan sebagian Pulau Tagulandang.

Desa Pumpente dan Laingpatehi, kampung halaman mereka, ditetapkan sebagai zona merah, tak lagi layak huni. Debu vulkanik tebal menyelimuti permukiman, merusak sumber air dan lahan pertanian, serta mengancam keselamatan jiwa.

Aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado pun sempat beberapa kali ditutup akibat sebaran abu vulkanik. Saat itu, negara hadir, mengevakuasi dan menjanjikan kehidupan baru yang lebih aman.

Terlilit janji manis yang tak kunjung pasti

Kini, setahun berselang, janji-janji itu terasa mengambang. Kepenatan dan kekecewaan mulai terpancar dari wajah para pengungsi. Berbagai pertemuan dengan pihak pemerintah, yang diwarnai janji bantuan uang tunai hingga seragam sekolah, kini hanya menyisakan tanya.

Bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan janji bantuan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp500.000 per bulan, hanya terasa manis di awal.

Heni Burila (51), warga Desa Laingpatehi, tak kuasa menahan getir, ketika ia berbicata dengan PANTAU24.com, Senin (26/5/2025) yang menyambangi Rusunawa Sagerat.

“Dari BNPB, kami hanya sekali terima untuk tiga bulan, totalnya Rp1,8 juta. Bantuan dari bapak mantan Gubernur (mantan Gubernur Sulut Olly Dondokambey -red) juga hanya sekali untuk dua bulan, sebesar Rp1 juta. Ini sudah hampir delapan bulan belum ada kepastian lagi sampai sekarang,” keluhnya.

Setiap kali mereka bertanya, hanya kata ‘sabar’ yang diterima sebagai jawaban. Senada, Marlina Mahagia (56), warga Desa Pumpente, dengan nada suara yang meninggi, mempertanyakan sampai kapan mereka harus hidup dalam ketidakpastian ini.

“Mereka bilang jangan pergi jauh dari Rusunawa. Kalau saat penerimaan bantuan kami tidak di tempat, bantuannya akan dikembalikan. Kami jadi bingung, bantuannya mau diambil di mana dan kapan adanya,” ungkap Marlina.

Ia menambahkan, kondisi ini semakin memberatkan, terutama bagi keluarga yang pencari nafkah utamanya harus bekerja jauh.

“Suami saya bekerja sebagai tukang panjat pohon kelapa, kerjanya bisa sampai ke Bolaang Mongondow Timur berhari-hari di sana,” sambungnya, menyiratkan dilema antara menunggu bantuan yang tak pasti atau mencari nafkah untuk bertahan hidup.

Ferdy Kahimpong (46), warga Desa Laingpatehi, juga menyayangkan nasib mereka.

“Sudah tertimpa bencana, masih dijanjikan hal-hal seperti ini tetapi tidak ada penyelesaian. Tapi ya, mungkin pemerintah sedang mengusahakannya,” ucapnya dengan nada pasrah namun masih menyimpan sedikit asa.

Janji bantuan untuk anak-anak sekolah pun tak sepenuhnya terealisasi. Yuliana Kantiandagho (28), juga dari Desa Laingpatehi, menuturkan, “Bantuan untuk anak-anak sekolah itu memang ada. Waktu itu diberikan tas sekolah dan beberapa buku tulis. Tapi yang aneh, kami dengar ada juga bantuan baju sekolah dasar, tetapi entah diserahkan kepada siapa.”

Derita di jatah makan dan jeriken air

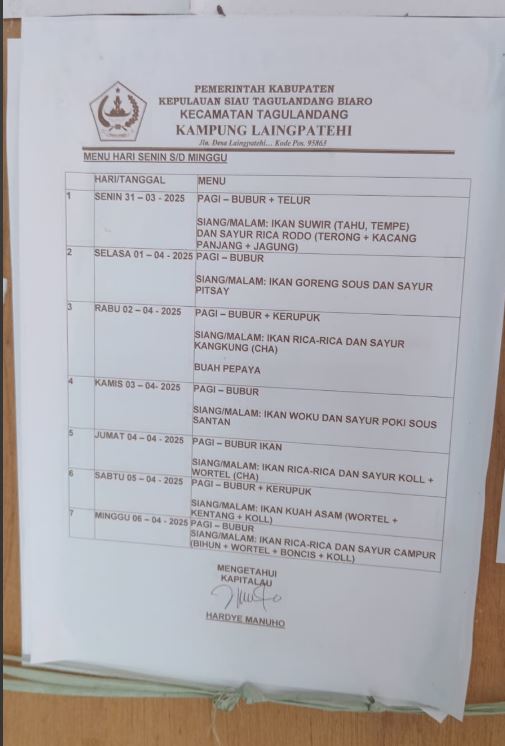

Penderitaan para korban bencana ini tak berhenti pada janji yang tak pasti. Pelayanan kebutuhan dasar di Rusunawa pun menjadi sorotan. Jatah makan yang dulunya tiga kali sehari, kini berkurang menjadi dua kali. Kualitasnya pun jauh dari kata layak.

Marlina Mahagia kembali bersuara lantang. Beberapa hari lalu, ia dan warga lainnya sempat bersitegang dengan petugas dari BPBD Sitaro mengenai makanan yang mereka konsumsi.

“Kami bersyukur pemerintah masih memperhatikan kami, tetapi tidak dengan cara begini. Ini sudah tidak sesuai dengan pembicaraan saat rapat. Kemarin itu, bahkan tiga hari berturut-turut kami hanya makan tempe dan tahu,” jelasnya.

Padahal, menurut Marlina, dalam rapat pernah disampaikan bahwa dalam seminggu akan ada dua kali jatah makan daging.

“Itu hanya di awal-awal saja. Beberapa bulan ini, apa yang diberikan, itu yang kita masak,” sambungnya.

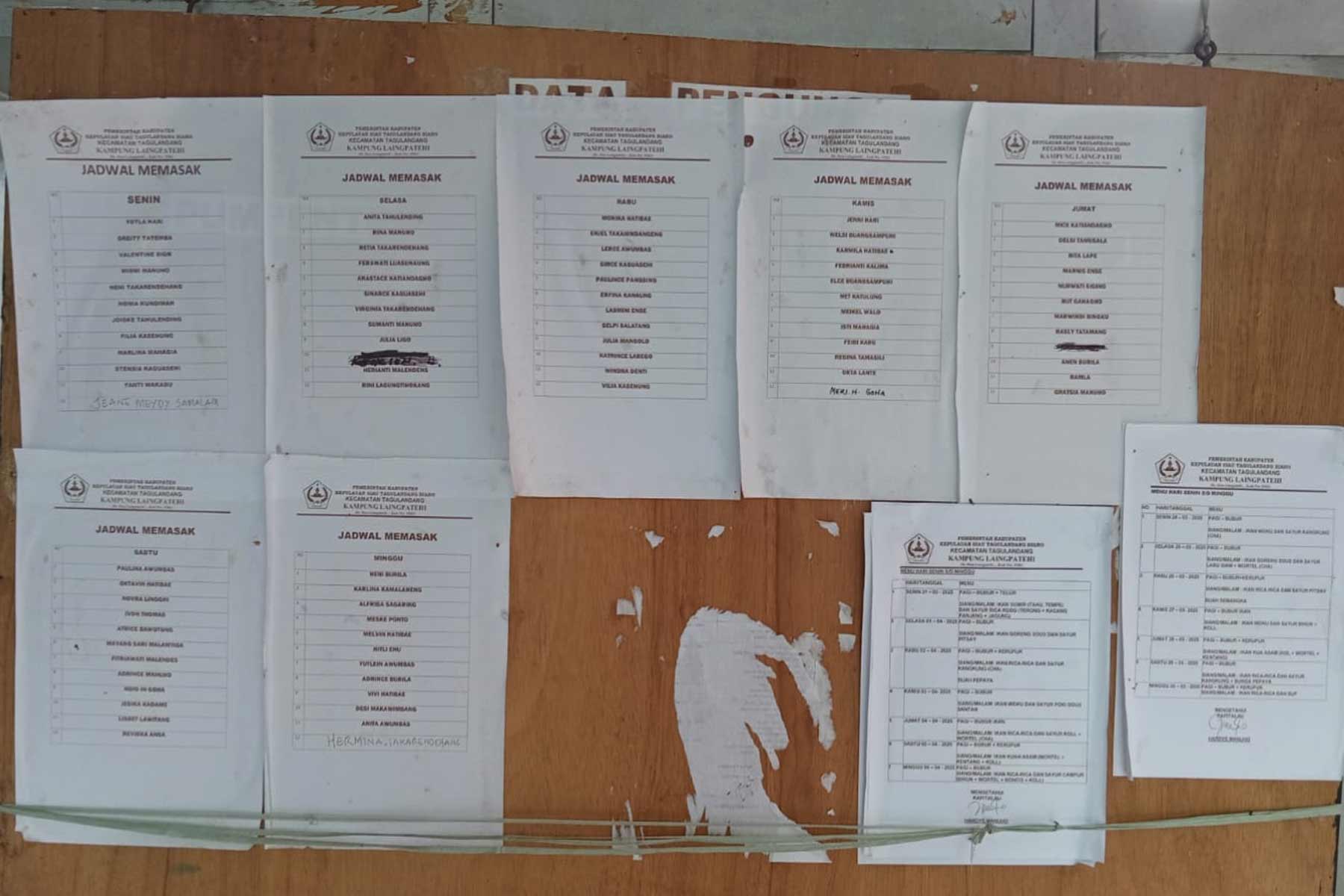

Di papan informasi tak jauh dari dapur umum, memang terpampang jadwal kelompok ibu-ibu yang bertugas memasak beserta menu harian. Namun, kenyataan di lapangan seringkali berbeda.

Ferdy Kahimpong menambahkan cerita miris lainnya. Tak jarang, sayuran yang dimasak dicampur aduk hingga menyerupai pakan ternak.

“Jika memasak ikan kuah asam, misalnya, sudah tidak ada sayur yang dimasak terpisah, melainkan digabung semuanya; ada wortel, kentang, kol. Setelah matang, baru dipisahkan mana sayur dan ikannya,” ungkap Ferdy. “Bahkan ada yang sampai bilang, ini bukan makanan manusia lagi,” imbuhnya, menggambarkan betapa rendahnya kualitas makanan yang mereka terima.

Padahal, menurut tuturan para pengungsi dari hasil rapat sebelumnya, telah ditetapkan dana sebesar Rp3,5 juta per hari untuk membeli bahan makanan bagi para pengungsi.

“Kami hanya memasak saja, Pak. Yang membeli bahan makanan itu dari BPBD,” jelas Marlina.

Ia juga menceritakan insiden ikan yang tak layak konsumsi. “Waktu itu kebetulan jadwal kelompok kami yang memasak. Memang benar, Pak, setelah kami masak dan kami coba makan, sekujur tubuh terasa gatal. Akhirnya kami memutuskan ikan itu tidak layak makan dan dibuang,” kenangnya.

Selain makanan, ketersediaan air bersih menjadi masalah pelik lainnya. Menurut penuturan para penghuni Rusunawa, kini hanya ada 10 galon air minum yang disediakan setiap hari untuk ratusan pengungsi.

“Setiap hari itu hanya ada 10 galon air minum yang disediakan oleh untuk kita pengungsi yang ada ratusan ini,” keluh Marlina.

Minimnya pasokan air membuat mereka harus berebut, tak jarang menimbulkan ketegangan.

“Tak jarang, Pak, kami ‘berkelahi’, adu mulut hanya karena satu galon air,” sambungnya dengan nada sedih. Lebih memilukan, Marlina mengaku pagi itu ia terpaksa meminjam uang Rp5 ribu dari tetangganya hanya untuk bisa membeli air minum. “Tadi pagi, Pak, saya meminta tolong kepada tetangga, meminjam uang Rp5 ribu hanya sekadar membeli air minum,” tuturnya lirih.

Penantian panjang relokasi dan secercah harapan

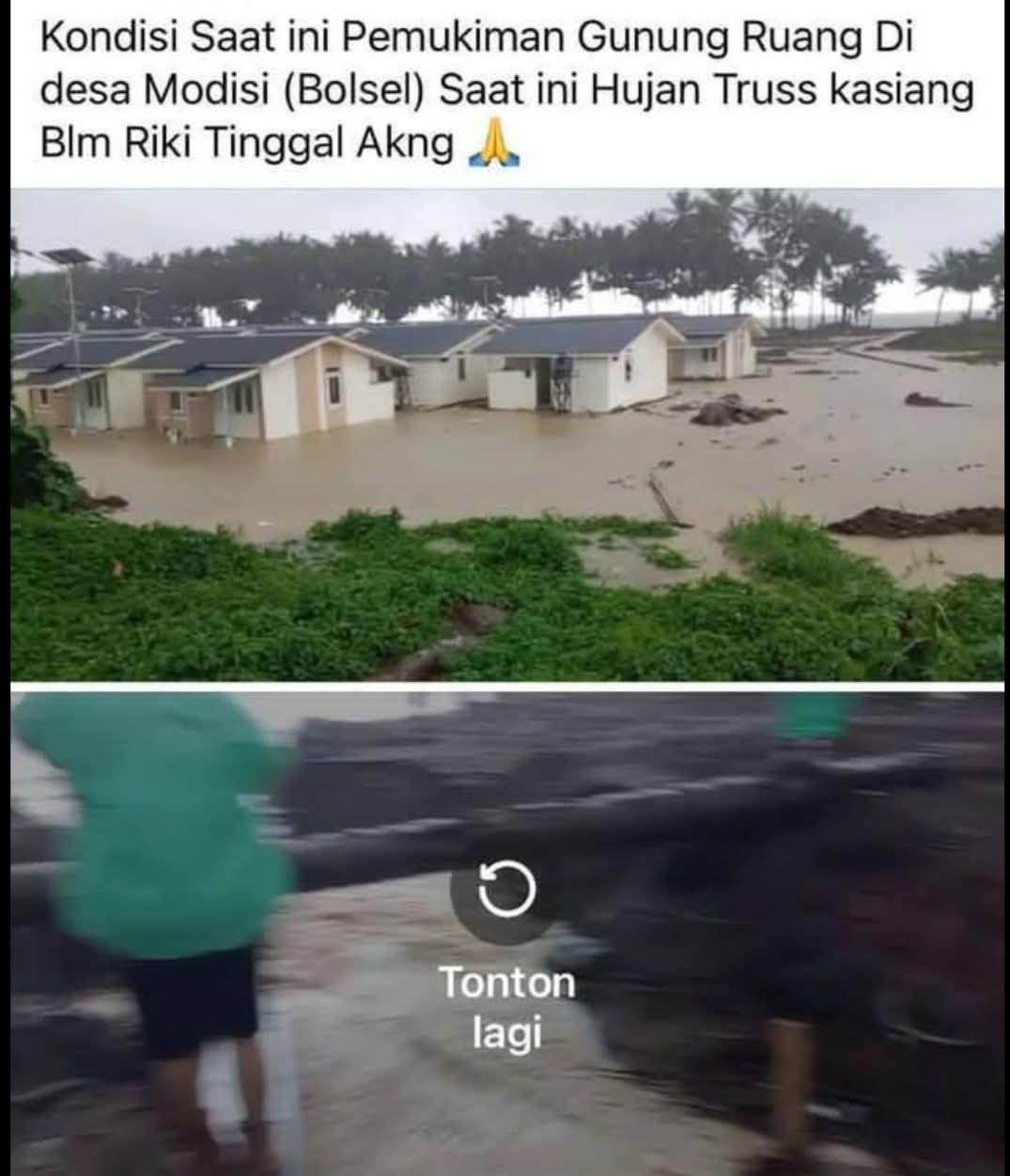

Kampung halaman mereka di Pulau Ruang kini telah menjadi zona terlarang, dinyatakan tidak lagi layak huni. Pemerintah telah menjanjikan relokasi bagi warga dari dua desa tersebut ke Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Meski sempat mendengar kabar bahwa beberapa rumah di lokasi relokasi terendam air, hal itu tak menyurutkan asa mereka untuk segera pindah. Bagi mereka, kembali ke Pulau Ruang bukanlah pilihan.

“Jika kembali lagi ke Pulau Ruang, kita harus membangun dari awal lagi. Kita sudah tidak punya harta apa pun,” jelas Marlina, matanya tampak memerah menahan tangis.

“Tak apa jika di tempat baru nanti banjir, ke depan pasti pemerintah akan ada solusi untuk itu. Jika kami kembali ke pulau (Ruang), suatu saat pasti terjadi lagi (erupsi), anak cucu kita yang akan menjadi korban,” sambungnya pilu.

Setahun lebih terkatung-katung di pengungsian, para penyintas erupsi Gunung Ruang ini terus berjuang dalam diam.

Di balik senyap Rusunawa Sagerat, ada rindu kampung halaman yang terpaksa dikubur, ada janji-janji yang ditagih dalam bisu, dan ada harapan akan kehidupan baru yang lebih pasti.

Mereka menanti uluran tangan konkret, bukan sekadar kata ‘sabar’ yang tak berujung. Mereka menanti negara benar-benar hadir, tak hanya saat bencana menerjang, tapi juga hingga kehidupan mereka kembali tertata.

You must be logged in to post a comment Login